国家生物信息中心合作揭示2型神经纤维瘤病发病机制

近日,国家生物信息中心数据资源部宋述慧研究员联合北京市神经外科研究所、首都医科大学附属北京天坛医院,共同完成2型神经纤维瘤病(NF2-SWN)相关神经鞘瘤的分子特征研究,揭示NF2-SWN肿瘤微环境的异质性特征,提出“免疫富集型”和“免疫耗竭型”两个分子亚型。该工作不仅揭示了NF2-SWN相关肿瘤复杂的发病机制,更为罕见病精准诊疗提供了全新的思路。研究成果以“Multiplatform molecular analyses reveal two molecular subgroups of NF2-related schwannomatosis vestibular schwannomas with distinct tumour microenvironment and therapeutic vulnerabilities”为题于2025年5月在神经病理学报Acta Neuropathologica 正式发表。

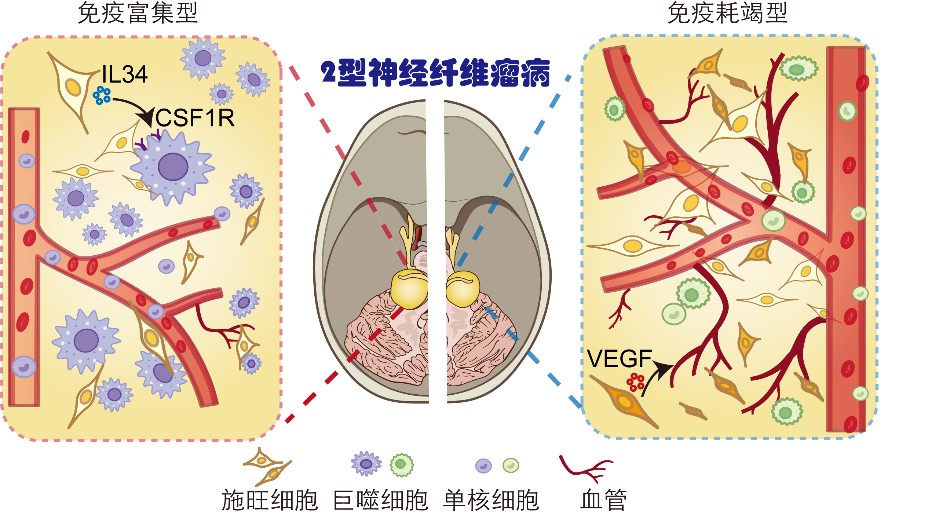

2型神经纤维瘤病(NF2-SWN)被称为“不死的癌症”。因不同患者的发病时间、肿瘤生长方式和数量、以及疾病严重程度存在明显差异,且缺乏有效的治疗方式,患者需终身反复接受手术,切除不断形成的神经系统肿瘤。为解决上述难题,研究团队建立了全球目前最大规模的NF2-SWN患者队列,利用单核RNA测序、bulk RNA测序和免疫荧光等技术,深入解析了NF2-SWN的微环境特征,阐明了肿瘤内各类细胞比例以及动态交互网络的差异特点,并揭示“免疫富集型”和“免疫耗竭型”两个分子亚型。

免疫富集型神经鞘瘤含有大量肿瘤相关巨噬细胞(TAM)浸润且通过自身的增殖来促进肿瘤生长,而免疫耗竭型以施万细胞(Schwann cell)的增殖促进血管形成来实现肿瘤生长。研究团队进一步验证并提出针对上述两个分子分型的个体化治疗方案,即通过阻断集落刺激因子1受体(CSF1R)信号通路,阻断施万细胞-巨噬细胞的联系,从而抑制免疫富集型神经鞘瘤生长;通过靶向VEGF/VEGFR信号通路,减少肿瘤血供,从而达到治疗免疫耗竭型神经鞘瘤的目的。

本研究全面描绘了2型神经纤维瘤病相关神经鞘瘤分子图谱,揭示了不同亚型的肿瘤微环境特征,为其治疗开辟了全新路径。研究数据已上传至国家基因组科学数据中心的组学原始数据存储归档系统(GSA-human)(数据编号HRA002762),接受申请共享。

北京市神经外科研究所赵赋研究员为本文第一作者、共同通讯作者,国家生物信息中心宋述慧研究员、北京天坛医院刘丕楠教授为共同通讯作者,国家生物信息中心藤徐菲(已毕业)等为共同第一作者。

免疫富集型和免疫耗竭型NF2-SWN神经鞘瘤不同肿瘤微环境示意图