国家生物信息中心合作鉴定泛癌脑转移关键特征

脑转移(Brain metastases, BrM)是癌症晚期进展的重要标志事件,也是造成患者死亡的主要原因之一。约20%-40%的癌症患者会发生脑转移,其中肺癌、乳腺癌、黑色素瘤、结直肠癌的脑转移发病比例较高。尽管现有治疗手段取得了一定进展,但因为中枢系统特殊的环境和结构,使得大多数系统性治疗药物难以发挥作用,大幅增加了脑转移的治疗难度。当前,随着患者原位肿瘤有效治疗后生存时间的显著延长,脑转移的发生率大大增加,临床治疗面临严峻挑战,亟需对其进行全面系统性地研究,推进全新的治疗策略方向。

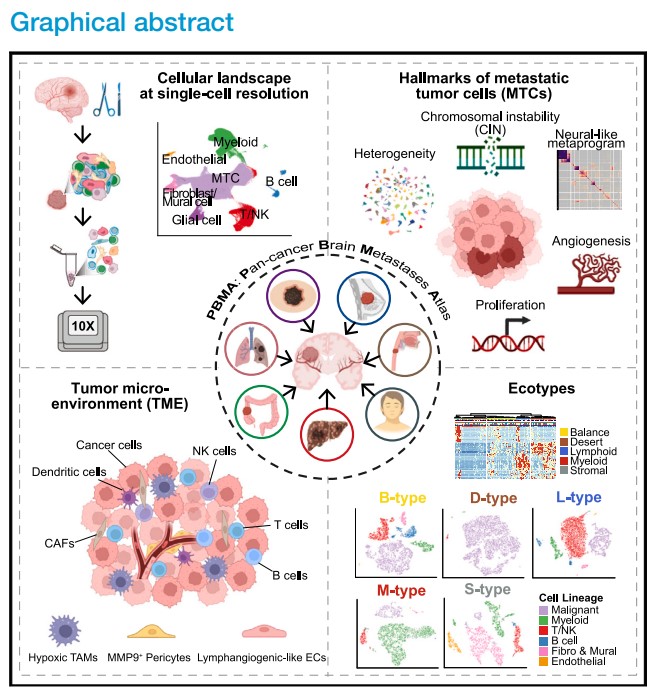

4月10日,国家生物信息中心计算生物学部邢旭东青年研究员联合北京大学、中山大学、美国哥伦比亚大学等单位在Cancer Cell 期刊在线发表了题为"Pan-cancer human brain metastases atlas at single-cell resolution"的研究论文。该研究从泛癌维度鉴定了脑转移的关键特征(Hallmarks),提供了潜在可临床干预的靶标。这些发现为攻克脑转移这一难题提供了新思路、新策略。

该研究通过搭建跨癌种整合分析流程,系统评估不同流程效果,成功整合了自测数据与公共数据,最终获得包含108例人类泛癌脑转移样本的高质量数据集,刻画了BrM肿瘤微环境(Tumor microenvironment, TME)中的细胞组成类型,以及不同肿瘤类型和亚类的细胞组成比例差异。受生态和环境学中衡量物种多样性的灵感启发,研究人员创新性地开发了重构系数(Remodeling Index,RI),用于计算量化脑转移进程中细胞组成重构程度。通过对比组织来源匹配的111例原发肿瘤(Primary Tumor, PT)公共数据,全面刻画了脑转移进程中不同癌种和亚型的重构差异。

使用两种不同的恶性细胞识别算法,研究人员系统鉴定了BrM恶性细胞跨癌种保守的标志特征,包括染色体不稳定性增强、细胞增殖与血管生成特征的激活,以及神经样基因程序的激活等。值得注意的是,研究人员发现原位肿瘤阶段有一部分细胞已经具有了神经样基因程序的表达,这一结果提示在脑转移事件发生前可能就有一些恶性细胞获得了脑转移潜能。进一步,研究人员鉴定出PLCG2、VEGFA 和PNN 3个具有预测潜力的肿瘤脑转移分子靶标。

细胞丰度分析揭示BrM-TME中富集缺氧型肿瘤相关巨噬细胞(Hypoxic TAMs)、MMP9+周细胞(MMP9+ Pericytes)以及一群特殊的淋巴管样内皮细胞(Lymphangiogenic-like ECs)。分析发现这些细胞状态与BrM的不良预后及免疫治疗耐药相关。该研究首次在脑转移领域鉴定出五种生态型(BrM-Ecotype):以肿瘤细胞为主的荒漠型(D型)、淋系免疫细胞富集的L型、髓系免疫细胞富集的M型、基质细胞富集的S型,以及组成均衡的B型。不同生态型对应特定病理模式和临床特征,暗示该分型具有指导BrM临床治疗的潜力。

综上所述,该研究成功解析了肿瘤脑转移关键特征,并刻画了肿瘤从原发灶到脑转移进程的演化规律,不仅为理解脑转移机制提供了新思路,更鉴定出多个脑转移关键进展标志事件,提供了潜在治疗干预靶点,为脑转移的临床疗效提供了数据驱动研究的新范式。

国家生物信息中心计算生物学部邢旭东青年研究员为本文的第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目资助。

研究结果概览图